和食に欠かせない鰹節。実は日本でなくモルジブの家庭料理だった!

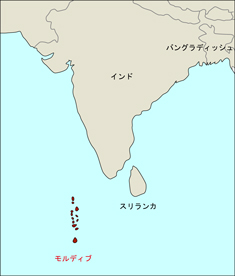

あなたはモルジブという国を知っていますか? 暖かい地方にある島です。和食に欠かせない鰹節。実はこのモルジブという国でも欠かせない食材だったのです。しかも、日本の鰹節よりも、はるか昔から使われていたと考えられています。

モルジブの鰹節は、日本の鰹節ほど硬くはないのですが、現地では鰹節の事をヒキ・マスと呼ばれ、大昔から現地食であるカレーの具材として使われています。イブン・バットゥータが(1304~69年)が残した記録には、モルジブ人が諸外国との貿易で鰹節を輸出していると記しています。この時代、現在に通じる日本の鰹節は文献には登場していないのです。

モルジブ国内の魚の水揚げの7~8割が鰹で、1~2割がマグロ、残りが雑魚とされています。モルジブの国魚は「鰹」と言われるほど国内で鰹が取れており、モルジブ人の食文化に鰹が自然と根付いているのが判ります。

今回、日本の鰹節の始まり、ルーツを調べてみました。きっと読み終えた時には、鰹節歴史博士になっているはずです。

目次

1.鰹節の歴史の始まりはどこの国?

地図 参考文献:鰹節 上巻・下巻

モルジブの鰹節の歴史は、いつ頃はじまったのかは定かではありません。最近の調査ではモルジブには、おおよそ3500年ほど前にインドやセイロン島から人が流入してきたとされています。この大陸や大陸に近い人たちが、魚を干す技術を予め持っていたのかもしれません。

実は魚を下から火を使い干物にする製法(火であぶる事を【焙乾 ばいかん】、木材に火をつけてけむりでいぶす事を【燻乾 くんかん】という)は、東南アジアの暖かい地域では普通に行われています。

これは主に2つの目的があると考えられており、1つは取れすぎた魚を長期保存するのに、魚の水分を飛ばして干物にする必要がある為で、もう1つはこの干物の「虫よけ」のためです。

魚は天日干しする事により、水分が直接抜けて干物になりますが、日中に天日で干しておけば、自然と虫が発生します。

そこであぶる事により、製造中は虫よけになり、天日干しよりも魚の水分が抜けるので、長期保存にも適しているのです。

モルジブでは、住居とは別に炊事兼鰹節製造小屋として、この小屋が燻乾を主目的として建てられています。

しかしながら、高度に魚を干すこの技術が遠く離れたモルジブと日本という2つの地域で、どのような交流があり発展したのか、またそれぞれが独自に発展したのかはあまり定かではありません。

と言いますのは、火を使いながら魚を干す方法は、先ほどの説明の通り、東南アジアでは古くからあり、また人々は海を通じて様々な地域と交流していたと同時に、鰹は暖かい地域では比較的どこでも取れるからです。

モルジブと日本で作られる鰹節は、鰹節の出来上がりの完成度に差があります。

しかし取れた鰹の内臓を取り、煮て、煙による燻しを行い、日干しをするという手間暇のかかる一連の流れ、更に燻すために専用の小屋を立てるという極めて高度な作業をおこなっているという歴史が両国にはあり、その活動が日本よりもモルジブの方が古いので発祥の地とされています。

2.鰹節の日本での始まりは、いつ頃?

2-1.日本での鰹節の歴史のはじまり

日本人の食卓の中では鰹が特別扱いされてきたことが判っています。

四~五世紀の毎朝夕に御祭神で供える食事の内容に、「御飯、酒、塩、堅魚(かつお)、その他の魚」と、わざわざ表現されています。

鰹をあたまから叩き割り煮汁で作った汁である「堅魚煎汁(かつおのいろり)」が、当時大変美味だったとされており、大和朝廷は各国に「干しかつお」と「煎汁」を貢物としました。

ですから現在の鰹節の原型は、この時期にはあったとされています。

貢物になった理由としては、日本が高温多湿地域で牧草に恵まれなかった点と、仏教の殺生戒令により動物性の物を食べる食習慣が育たない日本で、自然と海産物における食文化の発展が有ったのですが、魚という天然素材から味を引き出すのには、味が淡泊すぎて、味付けにどうしても限界があり、稲作の文化が定着していく中で、自然と食に味わい深さを求めていくようになり、調味料的な要素として堅魚煎汁(かつおのいろり)が朝廷に認められたからです。

また「干しかつお」は副食として用いられ、煎汁はこの時期を前後して大陸から持ち込まれた、味噌・醤(ひしお)・酢などの大陸伝来調味料とともに珍重されました。

なぜならば堅魚煎汁と味噌などの大陸伝来調味料を混ぜ合わせる事により、食の広がりが出てきたからです。しかしながらこの時点では、堅魚煎汁は調味料であり、出汁として用いられていたのではありませんでした。

このような中、朝廷でも大陸から運ばれてくる牛乳製品などの珍しい食べ物が好まれた時期もありますが、やがて現代の食につながるようなものだけが残り、結果、鰹の加工品と昆布が使われはじめます。

ちなみに海産物の貢物の例として、大和朝廷が定めた税制の「賦役令(ぶやくりょう)」の中に、地域の産物を納める項目があり、ここに納品物として堅魚煎汁が記されています。

堅魚煎汁以外に鰹の加工品が貢物として、堅魚・煮堅魚・手綱鮓(たづなすし)、紀伊国からは、ひしお堅魚、生堅魚の合わせて6種類が現れるようになり、この時代に鰹の加工品が出てきた事が想像できます。

2-2.神饌(しんせん)で使われた堅魚類

神饌とは神々の食事の事で、この中に堅魚類が使われています。日本の食文化に深く根差す鰹節は、この辺りから重宝されていることが見て取れます。

元来、貢物の順位の中では高い物として位置づけられていた鰹の加工品でしたが、神饌の中で堅魚、煮堅魚は削って用いられ、堅魚煎汁は味付けに用いられていたものと思われます。

神饌に定められたものの中には、生の鰹もあり、これは奈良へ運ばれ、神饌や天皇の食べ物とされておりました。

以上の事から、数千年前から鰹を食べた痕跡が貝塚からは発見されておりますが、具体的な鰹の加工品としては、大和朝廷の時代に現在の鰹節の先祖とも思える堅魚が納められている事から、その原型のはじまりは、この時代であると推察されます。

2-3.中世に発達した鰹節とは

平安時代から鎌倉時代にかけて、徐々に堅魚から鰹節へと変化が見られ始めます。これは様々な要因の中で、食べ物として、より硬い物が必要とされてきたからです。

時代の流れの中で、地方での荘園化が活発化し、地方から朝廷への堅魚類の貢物は徐々に減少し、地方の神領や荘園の領主などが献上品として贈るようになったり、商品として流通するようになってきました。

鎌倉時代には、塩干物が取引されるようになり、各地域での取引が活発化してきました。この時代は納豆・湯葉・麩などの伝番もあり、食文化の発展がありました。

またこの時代には鰹節との相性の良い昆布がではじめてきました。

昆布そのものを食すると同時に、鎌倉時代の特権階級で、食に美味を追い求める風潮が高まり、昆布だしを使い始めるなどしました。

また古代からある濃厚な醤が少しずつ嫌がられ、室町後期になると少し薄い口にあうもので「たまり」などが出てきます。

これらの流れは、当然以前から使われていた堅魚類にも影響を与えました。大和朝廷時代には堅魚類は削って用いられ、堅魚煎汁は味付け用に調味料的な目的も含めて使われていましたが、どうしても異臭を伴います。その為、この時代には姿を消しはじめ、それとともに文字にも変化が見られます。

「堅魚」という文字は、平安朝時代中期の辞書である【和名抄 わみょうしょう】に載っている事から、それ以前に使われていたことが見て取れますが、それ以降は「鰹」という文字に置き換えらる事が増えてきました。

そしてこの文字が堅魚そのものから、食べ物として発展したものだと推測できます。

煎汁としては姿を消しますが、その中に美味しさ(現代でいう旨み)がある事は、この時代の人々は気付いていました。

特権階級ばかりでなく、社会の発展とともに出てきた商人達も食に関心を示すとともに、脆く崩れやすい堅魚から、より固い食べ物が求められるようになりました。

またこの頃になると、武士の台頭があり、戦での長期保存や持ち運びに便利でありながらも、栄養価値の高い物が求められ、自然と堅魚がより固くなる事が求められ、焙乾する技術が発達していきました。

古代の堅魚は十分に日乾して作られていました。

その為、作り立ての頃は柔らかく、日がたつにつれて乾燥度合いが高まり、今度は固くなりすぎ、場面によっては砕いて粉にして使わなければなりません。

焙乾の効果は、魚の表面を焙(あぶ)る事により、表面は黒く炭化しますが、中は柔らかく使いやすいのです。

特権階級の食文化への興味、商人の食の関心、武士の携帯食糧など、いくつもの必要条件が重なり、焙乾技術が発達したのは容易に想像できます。

2-4.鰹節という文字の出現はいつ頃?

「鰹節」という文字は何時頃から使われるようになったのでしょうか。

最古の資料は「種ヶ島家譜」(1513年)に出てきています。南の島には、現在の鰹節と古代の鰹節を結ぶ様々なものが残されています。実は奄美大島近辺の島々は黒潮海流の真ん中に位置しており、海が荒れやすく、荒れた際には他の島の交流が度々途切れ食糧難に陥りました。

逆に暖かい地域からくる黒潮に載って、鰹は島の近くで簡単にとれました。

住民の各家では、囲炉裏の上に、平籠で取れた魚を焙乾する習慣が、つい最近まで残っていましたので、この地域で初期の焙乾方法が有ったことがわかります。

しかしながら、日本の他の地域も、農耕が発達せずに鰹だけが取れた地域もあるにもかかわらず、それらの地域では同様の技術が、それ以前の地域から同時期にかけてないばかりか、「鰹節」の文字が見当たりません。

その結果、中央から派遣された領主の種ヶ島氏が、島での技術によって作られたものが、「堅魚」よりも美味である事を発見し、本土に伝えたりしたのではないかともされています。

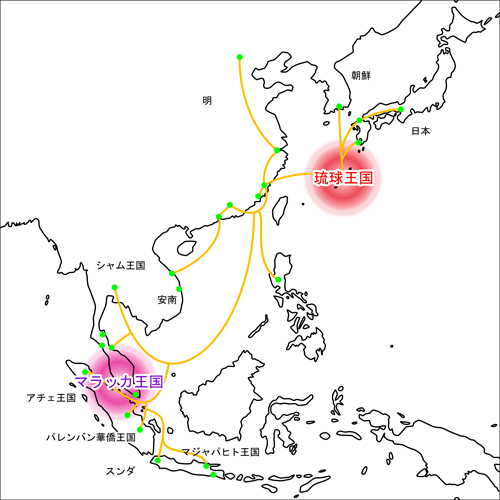

けれども、どうやって奄美大島周辺にその技術が根付いたのか。 鰹節の発展には琉球王国における、南蛮貿易が深くかかわっているとされています。

琉球王国の海外貿易等を記した『歴代宝案』という古記事があります。琉球王国は南方から渡来してきた勇敢な漂海民の末裔で古くから海洋貿易を重視しており、この地域では盛んに貿易を行っておりました。

当時自力開拓した航路は、明の他、日本(博多・堺)、韓国(プサン)、シャム(タイ)やシンガポールとクアラルンプールの中間に位置するマラッカなどがあります。

マラッカはいくつもの国の支配が繰り返され、この時代は回教(イスラム教)国となっておりました。

地図 参考文献:鰹節 上巻・下巻

そしてマラッカから西方に、琉球王国と等距離の位置にモルジブがあります。モルジブは12世紀から回教国となっており、マラッカとの貿易は、異国の明や琉球より盛んにおこなわれていた事が想像できます。

シンガポールやインドネシアの海域からモルジブは、勿論鰹が取れる地域であり、モルジブ人と琉球民が直接的な交流が有ったかは不明でありますが、交易場所を通じて何らかの接触があり、技術が伝承されたものと思われます。

地図 参考文献:鰹節 上巻・下巻

そして鰹節としての発展は沖縄本土ではなく、久高島に技術が運ばれ、奄美のほうに伝わったのではないかとされています。この久高島民は潜水技術と漕戦術をもっており、この地域で活躍するのですが、琉球に来た清人によって、鰹節が久高島の産物だと記録されています。

また久高島には永良部ウナギを鰹節の製造方法と類似した行程によって燻製品にしています。

実際には久高島周辺は黒潮海流の海域ではないので鰹は取れないのですが、口永良部島に永良部ウナギを取りに久高民が出漁し、そのまま鰹も取り、鰹節にしたことも考えられます。

以後江戸時代に入りますと、口永良部島、屋久島、我謝島がこの地域では、もっとも鰹節製造が盛んな地域になります。

そして作られた鰹節が、先に説明した琉球王国の貿易を通じ日本に販路ができたり、後に支配した薩摩藩は琉球の物産を統括し、その中で船の荷積みで「鰹節」が記されています。

よって琉球王国、その中でもとりわけ久高島民の活躍が有って、現在の鰹節製法がモルジブから、まずは南西諸島に根付いたものと考えられ、その後日本に移った際には、鰹が取れる港町に伝わっていったものと思われます。

2-5.地域からたどる鰹節製造の発展

江戸時代に入り、鰹節製造そのものに発展がみられました。

初期の発展には江戸時代初期には南西諸島で作られた鰹節が輸出されておりました。その中で、武士が食糧として使う一方、都市でも消費され始め、それに伴い、製造地域も本州を中心に少しずつ現れ始めました。

とはいうもののまだまだ製法としては未熟なものでした。この時代になると、鰹節の表皮を削って食べるようになっておりますが、これを省く方法の物が、「熊野節」として登場してきました。

熊野節製法は紀州漁民が全国に伝授していき、その中で、土佐が積極的に受け入れ、発展しました。

その後、土佐節が改良されるとともに発展しましたが、カビ付けを創案し、土佐藩は領外伝授を厳禁しました。そこで薩摩藩が土佐節改良法に携わった紀州の漁民を招き入れ、秘法を入手し発展をしました。

1715年あたりから鰹節の需要が高まり、大阪がこれらの生産地から集めたものを江戸に送るようになり、専業問屋も現れ、全国津々浦々で鰹節製造業が発展していきます。

大阪から江戸に送られるようになりますと、今度は東国への産地の引き合いが始まり、結果的に紀州から伊豆、そして安房地方へと生産地が発展していきました。江戸中期から後期にかけては紀伊が後退していく中で、土佐、薩摩、伊豆などが優良品を作るようになりました。

もちろんこれらは鰹が取れる太平洋側地域です。一方、古代には「堅魚」で有名な駿河湾は鰹節としての発展がみられず、あまり高い評価もうけず、なかなか発展はしませんでした。

2-6カビ付けを行うようになったのはいつ?

このような江戸時代の中、カビ付けが発展しました。

カビ付け自体は、先に説明したように、門外不出の方法でしたので土佐での詳しい説明は残っておりません。実は江戸にカビ付けに関する資料が残っているのですが、この時代の食べ物については、悪カビが付いてしまう事が当たり前で苦労していたようです。

そこであえて優良カビをつけて、その後、密閉し湿気の多いカビが付きやすい夏を乗り切っていたのです。

これは船や漁法の発達により、鰹を大量、且つ大きいサイズのものを取る事が可能になり、結果的に鰹節の大きさと形が巨大化していきました。

その為、魚から水分を抜く処理に手間取り、時間もかかるようになり、カビを発生させる原因にもなっていたのです。よって優良なカビをつける事は、必要とされてきたのです。

また平和な時代が続き、食文化に関心がむけられるようになりますと、自然と出汁の優れた鰹節に対する需要が起こり始めました。

西の生産地から船で大阪に運ぶだけでも時間がかかるのに、そこからまた江戸に運ぶとなれば日数がかかります。そこで予めカビを施すことにより、悪いカビをつけずに安定的な品質の鰹節を江戸に送る事が出来るようになったのです。

3.出汁の歴史

3-1.鰹節から出汁を取るようになったのはいつ頃か?

和食にいつごろから、出汁が使われるようになったのでしょうか。

実は出汁の歴史は、江戸時代あたりからなのです。それより更に遡る事1000年ほど前、文献上では大宝律令に於いて、鰹から作られた加工品として貢物は、「堅魚、煮堅魚、堅魚煎汁(かつおのいろり)」が示されています。

先にも説明しましたが、一見、「出汁」とも見受けられる「堅魚煎汁」は、あくまでも、鰹をあたまから叩き割り、煮汁で作った煎汁で、調味料としての部類に分けられています。

つまり現在のように、鰹節を削り、お湯で煮だして、出汁をとり、その出汁に何かを加えるということでなく、他の調味料と同じ添味料としての扱いでした。

平安時代に作られた『玉造物語』には、料理の材料として、「鰹の煮焦し」や、魚料理の汁物の記録はでてきますが、出汁として添えて煮た記録はありません。

その後の鎌倉時代の料理書「厨事類記」(1250年頃の作)には、各種器に酢・酒・塩・醤が盛られており、食べ物をこれらの調味料に付け合わせている風習が見受けられます。

この時代、堅魚煎汁は、「干鳥や楚割(すはやり…鮭を乾して削って用いる)の代わりに使う。」とされており、単独で用いられたわけではありません。

つまり、現在の鰹節が既に、この頃に作られていたのであれば、出汁を作りその味により、敢えて食べ物を調味料に付け加える事もしなかったと考えられますし、干鳥や楚割の代わりに用いられる事もなかったはずです。

鰹節は内臓を取り除き、身を焙乾(ばいかん)します。焙乾は様々な効果を生みます。

今までの日干しで日数がかかる所を急速乾燥させ、燻しの効果により、表面からはそそるような香りが出るようになると同時に、魚臭さが取り除かれます。そして腐敗防止と酸化防止にもつながります。

堅魚や煮堅魚は、現在の鰹節より非常に細く小さく、勿論、燻乾も行っておりませんでしたので、説明したような効果はなく、美味しさも鰹節ほど閉じ込めてはおりません。

また酸化も早く、味や香りは飛びやすかったはずです。「厨事類記」によれば、「酒に浸して持ち味がでるのを待った」と記されています。

3-2.出汁として用いられた記述

その後、「四条流庖丁書」(1489年)には、「花鰹」という文字が見られ、「庖丁聞書」(1540年)には、「雑煮の上置」に花鰹が使われたと書かれています。

したがってこの時代あたりから堅魚が鰹節に移行してきたものと思われます。しかし堅魚の時から表面を削るような事はしていました。「花鰹」は鰹節を削ると、中の紅色の部分が美しく、花びらのようにみえたのだと思われます。

鰹節といっても、現在ほど製造工程は高度に複雑化していなかったので、調理する人も表面には簡単に包丁を入れる事が出来たのだと思います。そして同時代に作られた「大草殿より相伝の聞書」に、

「鰹を二節ほど、上の悪き皮を削り取り、よきとことだけ布の袋に入れてよくに出汁、丁寧に漉しておく」

との記述があります。江戸初期の兵法書には、鰹節を腰に挟み戦場に赴き「ひだるき時に嚙めば、精気生じる」とあることから、柔らかかったことがわかります。

堅魚の時代から、魚の中にある旨みの効能は当時の人達は気づいていたのだろうと思います。しかし堅魚煎汁にしても、そのままにしていれば酸化し、当時は美味とはいえ、まだまだ改良の余地が有ったはずです。

焙乾(ばいかん)し、表面は硬くなり、中は柔らかい状態で削ったものが、花鰹であり固形物であり、煮出してつかってみると考えた事は想像に難くないでしょう。

3-3.鰹節より先に昆布が使用されていた?

時代は少し遡りますが、室町初期の作とされる「庭訓往来」に「宇賀昆布」という記載があります。出汁用の昆布として宇賀産の昆布が最適なものとして流通していました。

同じ時代の書物にはまだ「堅魚」の文字が有る事から、恐らく昆布出汁の方が先に使用されていたものと思われます。

「かつほぶし」の文字が出てくるのが、「種子島家譜」(1512年)ですから、100年以上の差があります。恐らくこれは、昆布は獲れたものを出汁に適した品質のものとして、そのまま用いればよいのですが、鰹節は、日干しした堅魚から焙燻(ばいかん)という工程を経ての製法を高める事に時間がかかったものと思われます。

よって、鰹節単体、あるいは昆布と鰹節の合わせ出汁が使われるようになったのは、江戸時代の頃だと判断できます。

4.まとめ

以上の事から、数千年の時の流れの中で、カビを付けたり、鰹節を出汁に使うなど、より高度な発展をした日本でありますが、鰹節の発祥の地は、モルジブという事になります。

和食が世界遺産に登録され、今後、世界の様々な地域で食べられるようになると思われます。モルジブでも日本食のお店が出来、現地の鰹節と合わせて、新たな鰹節に関する食品が産まれる日もそう遠くないでしょう。

参考文献:鰹節 上巻・下巻 カツオとかつお節の同時代史 鰹節考 カツオ学入門 カツオの産業と文化 南方カツオ漁業

高級ふりかけ『口どけ』のふわっととろける食感の秘密を公開

高級ふりかけ『口どけ』のふわっととろける食感の秘密を公開

コメント